色ムラゼロ!塗料の撹拌の重要性とプロのテクニックとは

塗料を塗るときに何より大切なのが、しっかりとした撹拌です。撹拌をおろそかにしてしまうと、塗り終わったあとに色ムラやテクスチャの偏りなど、思わぬトラブルが起きやすくなります。仕上がりの美しさを左右する塗料撹拌のポイントや最新の道具、そしてプロが意識しているコツなどをたっぷりと紹介します。きちんと撹拌することで、塗料が本来持っている性能を活かせますし、作業効率や完成度もぐっと向上しやすくなります。きれいに塗装して仕上げたい方や、これから本格的に塗料を扱ってみようという方にも役立つ情報をわかりやすくまとめます。

塗料撹拌の必要性と基本工程

塗装の最初のステップとして、塗料を均一に混ぜることは意外と見落としがちです。ところが、その撹拌こそが色ムラをなくし、塗料の性能をフルに発揮させるカギになります。

撹拌が必要になる背景

塗料は製造時に顔料、樹脂、溶剤など複数の成分を混合しているため、時間の経過とともに物理的な分離が起こりやすいものです。塗料缶を長期間保管していると、容器の底に顔料が沈殿し、上の層は溶剤が多めに残るような状態になりやすくなります。こうした分離を見逃したまま塗装に入ると、発色の悪さや光沢のばらつきなど、見た目にも仕上がりにも多大な悪影響を及ぼします。

分離による影響

分離が進んだ塗料では、塗布時に粘度が一定に保ちにくく、塗料の層にまだら模様ができたり、乾燥後に一部だけツヤが消えたりすることがあります。また、十分に撹拌されていない塗料を何度も上塗りすると、乾燥のタイミングが統一されずに、塗膜の強度が弱いエリアが生じるリスクもあります。せっかく丁寧に塗ったのに耐久性が劣ると、のちのちに剥がれやすさや変色の原因になりかねません。

なぜ色ムラが起こるのか

塗料の色を決める顔料が沈殿すると、下の層は色が濃く、上の層は薄くなる傾向があります。表面部分だけを使用してしまうと、その時点では明るいトーンで塗れたとしても、途中から比重の重い濃色の塗料が出てきてしまい、途中から色が変わったりムラが生じたりします。結果として、塗り終わるまでトーンが一定に保たれないだけでなく、乾燥後の微妙な色差も回避できなくなるのです。

基本的な撹拌の工程

撹拌の第一ステップは、容器の底に沈んだ成分をそっと浮かせることから始まります。底の固形分を少しずつ砕くように意識すると、ダマができにくくなります。次に、全体を均一に混ぜるために、棒やミキサーを使って上下・左右へまんべんなく回転させます。力任せに早い回転で一気に混ぜてしまうより、最初はゆっくりと成分を均一化させ、最後に回転数を上げて馴染ませるほうが効率的です。

撹拌のための道具と選定基準

撹拌には手軽な道具から大規模な電動ミキサーまでさまざまな選択肢があります。それぞれメリットや注意点が異なるため、扱う塗料の量や粘度、作業場所などを考慮して選ぶと作業がスムーズに進みます。

撹拌棒の使い方と注意点

少量の塗料なら、撹拌棒を使った手動混合がシンプルでやりやすいです。撹拌棒は構造がシンプルなので片付けが簡単で、電源も不要です。粘度が低めの塗料ならこれで十分均一に混ぜられます。ただし、底や容器の壁に沈着した成分を見落とさないよう、隅々まで棒を動かすのがポイントです。疲れてくるとどうしても表面だけをかき回してしまいがちなので、特に底面はしっかり攪拌しましょう。

ハンドミキサーの特徴

電動のハンドミキサーは、家庭用の小型で軽量なものが増えています。撹拌棒よりは早く混ぜ終わるのが利点で、普通の量であれば飛び散りを抑えながらスピーディーに撹拌できます。回転数が高すぎると空気が入りやすく、泡が混入しやすくなるので、最初はゆっくり回転させ、少しずつスピードを上げるやり方が適しています。低価格帯のものは長時間の連続使用でモーターに負荷がかかる場合もあるので、途中で休ませるなどの工夫をすると長持ちします。

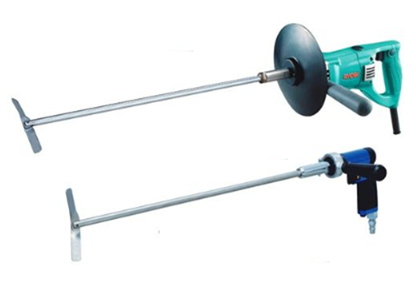

大容量用の電動ミキサー

バケツや大きな容器で一気に大量の塗料を混ぜるなら、本格的な電動ミキサーを使うと効率が非常に高いです。パワーがあるため、粘度の高いエポキシ系やウレタン系の塗料でもスムーズに混ぜられます。大量の空気を巻き込まないよう、むやみに高速で回転させない点には気を配る必要があります。特に頑固な沈殿がある場合には、回転を緩めにスタートしてゆっくりと溶かすように攪拌すると失敗が少ないです。

自動攪拌機の利点

塗料専門店や工場などで見かける自動攪拌機は、設定した時間と速度で自動で撹拌し続けてくれるため、作業者が他の準備に集中できるという大きな利点があります。連続稼働でも撹拌ムラが少なく、一定の品質を保ちやすいことから、業務レベルでの需要も高いです。ただ、設置スペースやコスト面の問題があるので、DIY用途では必要性を吟味する必要があります。

高度な撹拌テクニックと最新動向

道具を正しく使うだけでなく、周囲の温度や湿度、塗料ごとの特性などにも気をつけると、仕上がりのクオリティが格段にアップします。近年では、撹拌技術を助ける新しい形状の撹拌翼や自動制御なども注目されています。

撹拌時の温度管理

塗料は温度に敏感で、冬場など気温が低いと粘度が高くなり、混ぜづらくなることが多いです。気温が低い環境で作業をする場合、暖かい部屋や日中の比較的気温が上がった時間帯を狙って撹拌すると効率的です。撹拌によって塗料内にこもった熱が加わるため、塗料が適度に柔らかくなり、その後の塗装がしやすくなるメリットもあります。

湿度と撹拌の関係

湿度が高いと乾燥が遅れやすくなり、塗膜に影響が出ることがありますが、その一方で塗料が極端に乾き過ぎてダマになりにくいというメリットもあります。水性塗料の場合は特に、気温と湿度のバランスに左右されるため、状況に合わせて作業スピードを調整しましょう。湿度が低い場合は塗料が早く固まりやすく、撹拌途中で表面が乾燥しないように注意する必要があります。

新しい撹拌翼の技術

撹拌効率を上げるため、羽根の形状が改良されたミキサーが近年出回っています。従来の直線的な羽根ではなく、曲線やスパイラル状になっているものもあり、撹拌時に容器の隅々まで塗料をかき集め、空気の巻き込みを抑えられるよう工夫されています。これにより短時間で均質な混合ができるため、大型プロジェクトの作業効率アップに一役買っています。

自動制御と安全面への配慮

インバーター制御などが取り入れられ、回転スピードや時間をきめ細かく設定可能な製品も登場しています。撹拌が過剰になると泡立ちや粘度低下が起こりやすいため、段階的に速度を変えて最適な混合を実現してくれます。重いモーターを扱う場合は安全面に注意が必要ですが、最新機種では緊急停止機能や安全スイッチなどの装備により、万一の事故リスクを軽減しているケースが増えています。

塗料タイプ別の注意点

塗料にはさまざまなタイプがあり、水性、油性、エポキシ、ラッカー系など、それぞれ特性が異なります。撹拌方法も塗料の種類に合わせて工夫することで、作業効率や仕上がりが大きく変わります。

水性塗料の撹拌

水性塗料は比較的に扱いやすく、臭いが少ないメリットがあります。ただ、塗料成分が分離しやすく、粘度がサラッとしているため、長時間放置すると顔料が沈んでしまいがちです。使用の直前だけではなく、塗っている途中でも適宜かき混ぜ直す意識が大切です。気温が低いと粘度が上がり手早く塗りづらい一方、乾燥が遅くなって綺麗に仕上がる可能性も高まるので、環境との兼ね合いを見極めるとスムーズです。

油性塗料の撹拌

油性塗料は耐久性に優れる反面、溶剤臭が強く、分離したときは粘度が高くなる層と薄い層の差が顕著に出やすいです。溶剤を追加して粘度調整する場合でも、しっかりと全体を混ぜ合わせることが求められます。特に底にたまっている成分を表面と混ぜる過程で、大きめのダマができないように棒やミキサーをゆっくり動かしながら撹拌してください。

エポキシ系塗料の撹拌

エポキシ塗料は硬化剤と主剤を混ぜ合わせるタイプが多く、時間との勝負になるケースもあります。硬化が始まると急激に固くなってしまうため、あらかじめ段取りを整えておき、混ぜるときは一気に均一化するのが鉄則です。作業時間が限られる分、電動ツールを使って短時間で撹拌しきるのもおすすめです。温度が低いと反応が鈍り、逆に非常に高いとあっという間に固まるので、作業環境の温度管理も重要になります。

ラッカー系塗料の撹拌

ラッカー系は乾燥が速いのが特徴で、粘度も低めなので、作業中にもこまめにかき混ぜておかないと狙った色味や光沢感が出しにくくなります。高温の場所で扱うと蒸発しやすく塗料が早く固まり、逆に乾燥不良や白化のリスクを招くこともあるので、適度に換気を保ちながら作業すると安全かつきれいに仕上げやすいです。

撹拌時のトラブル対策と応用的な活用

思いがけないトラブルは撹拌時にも起こり得ますが、対処法を知っておけば短時間でリカバリーできます。さらに、ちょっとした応用を加えることで、塗装の幅が広がることもあります。

泡立ちへの対処

電動ミキサーなどで高速撹拌すると、空気が入りすぎて塗料が泡立つことがあります。泡が大量に混入すると、仕上がりに気泡の跡が残ってしまい、見栄えが悪くなるだけでなく、強度にも影響が出る場合があります。速度調整が可能な機種を使って、最初は低速で底の成分をゆっくり崩し、後半は中速程度で全体を混ぜるのがおすすめです。途中で泡が多く発生したら、一旦回転を止めて落ち着かせるのもひとつの手です。

硬化の進行が早い場合の工夫

2液性の塗料など硬化が早いタイプの場合、撹拌に時間をかけすぎるとすぐに塗装の猶予がなくなることがあります。そうした状況では、必要量を小分けにして混ぜていくとロスを減らせます。計量や配合比を間違えないようにするためにも、しっかりと測りを使い、正確な比率で混合するのが大切です。

撹拌にかける時間の目安

目安としては、撹拌棒なら少なくとも数分から10分程度、電動ミキサーなら1~5分ほどで十分に混ざることが多いです。ただし、塗料の粘度や量によってはさらに時間が必要な場合もあります。大量に混ぜる場合には、一気に攪拌しきれないと判断したら、容器を分けて撹拌するのも合理的です。

撹拌後の保管と再撹拌

いったん撹拌した塗料も、数時間から半日ほど放置すると、また分離が進むことがあります。特に気温が変化しやすい場所では分離しやすいため、使いかけの塗料はこまめに蓋をして保管し、再使用時にはもう一度軽く混ぜてから塗ると安心です。塗料の種類によっては固化してしまうものもあるため、早めに使い切るように計画しておくと無駄がありません。

| 撹拌方法 | 主な特徴 | 注意点 |

|---|---|---|

| 撹拌棒 | 電源不要。少量作業に最適。混ぜ具合が目視で確認しやすい | 大量だと時間と労力がかかる。混ぜムラが出やすい場合も |

| ハンドミキサー | 軽量かつスピーディー。飛び散り対策をすれば快適 | 過剰な高速運転による泡立ちやモーターへの負荷に注意 |

| 電動ミキサー | 大容量や高粘度でも短時間で撹拌。業務や大規模作業向け | 機器が大きく、持ち運びに制限。空気巻き込み防止の回転調整が必須 |

| 自動攪拌機 | 時間&速度管理が自動。ムラなく安定品質 | 導入コストとスペースが必要。DIYではオーバースペックに注意 |

まとめ

塗料の撹拌をきちんと行うかどうかで、完成した塗膜の美しさや耐久性は大きく変わります。分離してしまった顔料や樹脂を丁寧に混ぜるだけで、色ムラを防ぎ、塗料本来の発色や強度を保ちやすくなるのです。道具の選択や撹拌時間の見極め、気温や湿度といった環境要因を考慮すれば、塗装の仕上がりが格段にアップします。慌てて十分に混ぜずに塗り始めるのではなく、あらかじめ必要な段取りを把握し、納得のいく撹拌を徹底することが満足度の高い塗装を実現する一番の近道です。色ムラゼロを目指しながら、ワンランク上の塗装作業を楽しんでみてくださいね。